導入:封印された「夢のエネルギー」の扉を再び開く

もし、コップ一杯の水から、都市ひとつを賄えるほどのエネルギーを取り出せるとしたら?

もし、危険な放射性廃棄物を出すことなく、二酸化炭素も排出しない「無限のクリーンエネルギー」が、巨大な発電所ではなく、あなたの家の地下室にある小さな装置で作れるとしたら?

それはSF映画の話でも、遠い未来の夢物語でもないかもしれません。かつて科学界を揺るがし、一度は「偽科学」「オカルト」の烙印を押されて歴史の闇に葬られた技術――それが**「常温核融合(Cold Fusion)」**です。

長らくタブー視されてきたこの技術ですが、現在、その評価が劇的に変わりつつあります。名称を**「低エネルギー核反応(LENR: Low Energy Nuclear Reaction)」**と改め、Googleや巨大な投資ファンド、そして日本政府の機関までもが、水面下で真剣な研究を進めているのです。

なぜ今、再び注目されているのでしょうか?

かつて「世紀の大発見」と謳われながら、なぜ一夜にして「科学史上最大のスキャンダル」へと転落したのでしょうか?

そして、本当に実用化の可能性はあるのでしょうか?

本記事では、常温核融合の基礎原理から、スキャンダルに塗れた歴史、物理学の常識を覆す理論、そして最新のビジネス動向まで、8000文字を超えるボリュームで徹底的に解説します。単なる噂話ではなく、科学的な事実と未解明の謎を整理し、この技術が秘めるポテンシャルを「辞書レベル」で網羅します。

エネルギー問題の解決策を探している方、科学のミステリーに惹かれる方、そして未来の投資先を探している方へ。

封印された扉を、一緒に開けてみましょう。

第1章:常温核融合(コールドフュージョン)の基礎知識

まず最初に、「常温核融合」とは一体何なのか、その科学的な仕組みと、なぜそれが「夢のエネルギー」と呼ばれるのかを、専門知識がない方にもわかるように解説します。

1-1. そもそも「核融合」とは?(太陽のエネルギー原理)

「常温」の前に、基本となる「核融合」について理解する必要があります。

核融合とは、軽い原子核(水素など)同士が激しく衝突し、融合して別の重い原子核(ヘリウムなど)に変わる反応のことです。この時、アインシュタインの有名な式 $E=mc^2$ に基づき、反応前後のわずかな質量の差が、莫大なエネルギーとして放出されます。

私たちの頭上に輝く太陽は、まさにこの核融合反応によって燃え続けています。太陽の中心部は約1500万度、数千億気圧という凄まじい環境にあり、水素原子同士が無理やり融合させられているのです。

人類がこれまで実用化してきた「原子力発電」は、ウランなどの重い原子核を分裂させる**「核分裂反応」**を利用しています。核融合はその逆で、原子をくっつける反応です。

核分裂と比較して、核融合には以下の特徴があります。

エネルギー効率が圧倒的に高い(少量の燃料で巨大なエネルギー)。

暴走のリスクが低い(反応を維持するのが難しいため、何かあればすぐに止まる)。

高レベル放射性廃棄物が少ない。

1-2. 「常温」であることの衝撃的な意味

通常の核融合(熱核融合)を地球上で再現しようとする試みは、国際熱核融合実験炉(ITER)などで進められていますが、これには1億度以上の超高温プラズマを制御する巨大な装置が必要です。数兆円規模の建設費と、広大な敷地、そして極めて複雑な技術が求められます。

しかし、「常温核融合」は、その名の通り**「室温(あるいは数百度の比較的低い温度)」**環境下で、この核融合反応を起こそうとするものです。

もしこれが事実であれば、巨大なトカマク型装置も、超伝導磁石も必要ありません。ビーカーや試験管レベル、あるいは家庭用冷蔵庫サイズのような簡易な装置で、核エネルギーを取り出せることになります。

これは、物理学の常識(原子核同士が反発するクーロン力を、超高温の運動エネルギーなしでどうやって乗り越えるのか?)を真っ向から否定するものであり、それゆえに科学者たちにとっては「信じがたい」現象なのです。

1-3. 基本原理:重水素とパラジウムの反応メカニズム

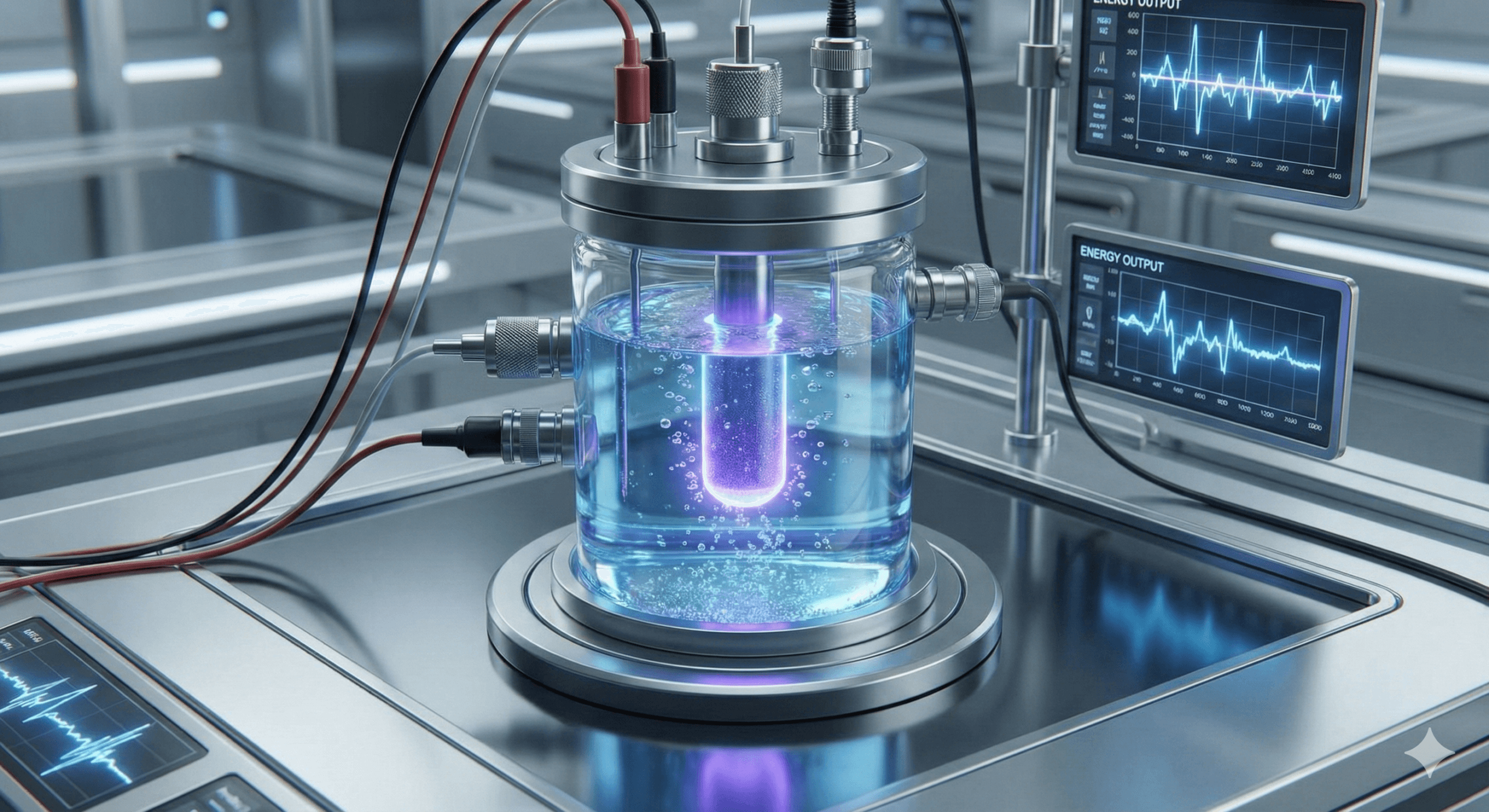

では、具体的にどのような実験で常温核融合が起きるとされているのでしょうか。最も代表的なのが、1989年に発表された「フライシュマン・ポンズ実験」のモデルです。

材料:

パラジウム(Pd): プラチナの一種で、水素を大量に吸蔵(吸収)する性質を持つ金属。

重水($D_2O$): 通常の水($H_2O$)の水素原子が、質量が2倍の「重水素(Deuterium, D)」に置き換わった水。

方法:

重水の中にパラジウムの電極(陰極)とプラチナの電極(陽極)を入れ、電気分解を行います。

仮説上の現象:

電気分解によって発生した重水素イオンが、パラジウム金属の結晶格子の中に無理やり押し込まれます(吸蔵)。

パラジウム内部で重水素の密度が極限まで高まると、重水素同士が異常に接近します。

何らかの未知のメカニズムにより、通常は起きないはずの核融合反応($D + D \rightarrow {}^4He + Energy$ など)が発生し、**投入した電気エネルギーを上回る過剰な熱(Excess Heat)**が発生する。

これが常温核融合の基本的なシナリオです。重要なのは、「パラジウムという金属の特殊な環境」が、核融合の触媒のような働きをするのではないか、という点です。

1-4. 期待されるメリット

もしこの技術が確立されれば、人類が得る恩恵は計り知れません。

無尽蔵の燃料: 原料となる重水素は、海水中に無尽蔵に含まれています。資源戦争は過去のものとなるでしょう。

圧倒的なエネルギー密度: ガソリンや石炭の化学反応とは桁違い(数百万倍)のエネルギー密度を持ちます。スマートフォンなら一度充電すれば一生使えるレベルです。

カーボンニュートラル: $CO_2$を一切排出しません。

放射能リスクの低減: 現在想定されている反応では、中性子線の発生が極めて少ないか、あるいは出ない反応ルート(無放射核融合)が仮説として挙げられており、従来の原発のような遮蔽設備が不要になる可能性があります。

分散型電源: 巨大発電所から送電するのではなく、各家庭や工場、あるいは自動車そのものに発電装置を搭載できる可能性があります。

第2章:1989年の熱狂と転落「フライシュマン・ポンズ事件」

常温核融合を語る上で避けて通れないのが、1989年に起きた科学史上類を見ない大騒動です。なぜこの技術は一度「死んだ」ことにされたのか。そのドラマチックな経緯を振り返ります。

2-1. 運命の記者会見:世紀の大発見という報道

1989年3月23日、アメリカ・ユタ大学にて、二人の化学者が記者会見を開きました。

当時、電気化学の分野で世界的権威であったマーティン・フライシュマン教授(サウサンプトン大学)と、スタンレー・ポンズ教授(ユタ大学学部長)です。

彼らは「ビーカーの中での電気分解実験において、投入した電力よりはるかに多い熱エネルギーが発生した。これは核融合以外では説明がつかない」と発表しました。

本来、科学的な発見は査読付きの論文誌で発表され、専門家の審査を経てから公表されるのが通例です。しかし、彼らは大学側の意向(特許取得や優先権の確保)もあり、論文発表の前に異例の記者会見を行いました。

このニュースは瞬く間に世界を駆け巡りました。「試験管の中の太陽」「エネルギー問題の最終解決」として、一般紙の一面を飾り、世界中は熱狂の渦に包まれました。石油価格が一時的に反応するほどの社会的インパクトを与えたのです。

2-2. 世界中の科学者が追試に走った「熱狂の3ヶ月」

会見の翌日から、世界中の物理学者、化学者たちが実験室にこもりました。

実験装置自体は比較的シンプル(ビーカー、重水、パラジウム、電池)であったため、大手研究所から大学の小さな研究室まで、何千ものチームが「追試(再現実験)」を行いました。

初期段階では、ジョージア工科大学やテキサスA&M大学など、いくつかの権威ある機関から「過剰熱を確認した」「中性子を検出した」というポジティブな報告が上がり、フィーバーは加速しました。日本でも当時の通産省などが高い関心を示しました。

しかし、この熱狂は長くは続きませんでした。

2-3. 再現性の欠如と物理学界からの猛反発

時間が経つにつれ、**「実験を再現できない」**という報告が相次ぎました。

MIT(マサチューセッツ工科大学)やカルテック(カリフォルニア工科大学)といった物理学の最高峰チームが厳密な測定を行った結果、「過剰熱は確認できない」「測定誤差である」と否定的な結論を下しました。

さらに物理学者たちからは、理論的な矛盾点が激しく攻撃されました。

「もし彼らが主張するほどの熱が出る核融合が起きているなら、同時に発生するはずの中性子線で実験者は即死しているはずだ」

「中性子もガンマ線も検出されずに核融合が起きるなど、物理法則に反する」

化学者であるフライシュマンとポンズは、中性子の測定技術に関しては専門外であり、彼らのデータの不備(バックグラウンドノイズの処理ミスなど)が次々と指摘されました。

2-4. 「病的科学(Pathological Science)」のレッテルが貼られた背景

1989年5月、アメリカ物理学会の総会で、常温核融合は徹底的に糾弾されました。

「あれは実験ミスだ」「願望が生んだ幻影だ」と断じられ、最終的には**「病的科学(Pathological Science)」**――客観的な事実よりも、研究者の思い込みが優先されてしまう疑似科学の一種――という不名誉なレッテルを貼られることになりました。

フライシュマンとポンズは激しいバッシングを受け、アメリカを追われるようにしてフランスへ渡り、トヨタ自動車が出資した研究所(IMRA)でひっそりと研究を続けることになりました。

こうして、「常温核融合」という言葉は科学界のタブーとなり、まともな研究者が口にすればキャリアを失いかねない「禁句」となってしまったのです。

しかし、物語はここで終わりませんでした。表舞台から姿を消した後も、世界中で少数の研究者たちが、誰にも知られないように実験を続けていたのです。

第3章:失われた30年と、地下で続いた研究(CMNS/LENRへの転換)

1989年の騒動以降、表向きの科学界において「常温核融合」は禁句となりました。研究費は打ち切られ、論文は主要なジャーナルから拒絶され、研究者は異端者扱いされました。しかし、火は完全に消えたわけではありませんでした。

3-1. 呼称の変更:「常温核融合」から「凝縮系核反応(CMNS)」「低エネルギー核反応(LENR)」へ

生き残った研究者たちは、偏見を避けるために戦略的な名称変更を行いました。

かつての「Cold Fusion(常温核融合)」という言葉が持つ「簡単に核融合が起きる」という誤解や詐欺的なイメージを払拭するため、より物理現象に即した**「低エネルギー核反応(LENR: Low Energy Nuclear Reaction)」や「凝縮系核反応(CMNS: Condensed Matter Nuclear Science)」**という呼称を採用しました。

これは単なる言い換えではありません。「高温のプラズマ中ではなく、金属結晶(凝縮系)という特殊な環境下で起きる、未知の核反応プロセス」であると定義し直し、冷静な科学的アプローチを取り戻そうとしたのです。

3-2. なぜ一部の研究者は諦めなかったのか?(微量な熱とヘリウムの検出)

最大の謎は、なぜ世界中の研究者が一斉に「間違いだ」と結論付けた後も、数百人の科学者が研究を続けたのかという点です。

その理由はシンプルです。**「異常な現象が、確かに観測され続けていたから」**です。

再現性は100%ではありませんでした。しかし、実験条件を極めて精密に制御すると、投入エネルギーを明らかに上回る**「過剰熱(Excess Heat)」が発生する事例が、世界各地の実験室で散発的に、しかし確実に報告され続けました。 さらに決定的だったのは、核融合の証拠となる「ヘリウム4($^{4}He$)」**の検出です。重水素同士が反応すればヘリウムが生成されますが、空気中のヘリウムが混入しないよう密閉された実験系で、反応後にヘリウムが増加しているデータが複数の研究グループ(SRIインターナショナル、イタリアのENEAなど)から示されたのです。

「熱が出るだけなら化学反応かもしれない。だが、ヘリウムが出るなら核反応以外にあり得ない」。この事実が、彼らを繋ぎ止めました。

3-3. 主要な実験手法の進化

かつての「ビーカーと電池」という単純な実験系から、技術は高度化しました。

電気分解法: 初期のフライシュマン・ポンズ型を改良し、電極の形状や表面加工をナノレベルで制御。

ガス圧入法: パラジウム合金の微粒子に、高圧の重水素ガスを封入し、温度変化を与えることで反応を誘起する方法(神戸大学や東北大学などで研究が進む)。

ナノ構造制御: 金属を多層膜にしたり、ナノ粒子化することで、水素の吸蔵率を飛躍的に高める試み。

3-4. 科学界のタブーの中で積み上げられたデータ

これらの研究は、主要な科学誌(NatureやScience)には掲載されず、専門の小さな学会や、一部の理解あるジャーナル(Journal of Condensed Matter Nuclear Scienceなど)でのみ共有されました。

これを「閉鎖的なコミュニティによる相互肯定」と批判する声もありましたが、逆に言えば、外部からの批判に耐えうるだけの強固な実験データを、彼らは30年間かけて地道に蓄積してきたのです。そのデータ量は膨大であり、もはや「測定ミス」の一言で片付けることは不可能なレベルに達していました。

第4章:物理学の矛盾?理論的メカニズムの仮説

「現象は起きている。しかし、なぜ起きるのか理論的に説明できない」。これがLENRの最大の弱点であり、物理学者が受け入れられない最大の理由です。ここでは、その「理論の壁」について解説します。

4-1. 「クーロン障壁」という最大の壁

原子核はプラスの電荷を持っています。プラス同士は磁石のN極同士のように反発し合います。これを**「クーロン力」**と呼びます。

核融合を起こすには、この反発力(クーロン障壁)を乗り越えて、原子核同士がくっつく距離(1兆分の1センチメートル以下)まで近づかなければなりません。

従来の物理学では、この壁を越える方法はただ一つ、「超高温にして原子核を猛スピードでぶつけること」でした。

常温の環境下では、原子核のスピードは遅すぎて、壁の手前で跳ね返されてしまいます。確率的には「トンネル効果」で壁をすり抜けることもあり得ますが、その確率は天文学的に低く、実用的なエネルギーなど到底生まれません。

では、なぜLENRでは反応が起きるとされているのでしょうか?

4-2. 理論仮説1:ウィダム・ラーソン理論(Widom-Larsen Theory)

現在、有力な仮説の一つです。

「重水素同士が直接融合するのではなく、電子と陽子が反応して中性子ができ、その中性子が別の原子核に取り込まれる」という説です。

中性子は電荷を持たないため、クーロン障壁の影響を受けずに原子核に近づけます。これにより、**「弱い相互作用」**を介した核変換プロセスが連鎖的に起き、熱が発生するというモデルです。

この理論の強みは、強力なガンマ線や高速中性子が出ない(実験事実と一致する)ことを説明できる点です。

4-3. 理論仮説2:ボース・アインシュタイン凝縮(BEC)モデル

金属結晶内という特殊な環境において、多数の重水素原子核が「一つの波」のように振る舞う状態(ボース・アインシュタイン凝縮)になるという説です。

この状態になると、個々の原子核としてではなく集団として振る舞い、クーロン障壁が集団効果によって遮蔽(スクリーニング)され、融合しやすくなると考えられています。

4-4. 特殊なナノ構造による反応促進

最新の研究では、金属表面の「ナノスケールの凹凸」や「欠陥(不純物)」が重要だとわかってきました。

完全な結晶ではなく、原子配列が乱れた場所に水素が集中し、そこで局所的に超高圧状態や特殊な電場が生まれ、核反応をアシストしているのではないかという見方です。

4-5. まだ解明されていない「ブラックボックス」の正体

現時点では、「これだ!」という決定的な統一理論(Standard Model)はまだ確立されていません。

しかし、実験事実が先行し、後から理論が追いつくのは科学の歴史ではよくあることです(超伝導や飛行機の揚力などもそうでした)。理論がないからといって、現象が存在しないことの証明にはなりません。

第5章:潮目は変わったのか?Googleと巨大資本の参入

そして2015年頃から、状況は一変します。シリコンバレーの巨人たちが、この「タブー」に手を出し始めたのです。

5-1. Googleの研究プロジェクト(Nature誌への掲載とその意義)

2019年、世界最高峰の科学誌『Nature』に衝撃的な論文が掲載されました。タイトルは「Revisiting the cold case of cold fusion(常温核融合未解決事件の再考)」。

著者は、Googleの研究チームでした。

Googleは2015年から極秘裏にプロジェクトを立ち上げ、マサチューセッツ工科大学(MIT)やローレンス・バークレー国立研究所などのトップ科学者たちに資金を提供(約1000万ドル以上と言われています)し、LENRの再現実験を行わせていたのです。

論文の結論は、「現時点では、安定的な過剰熱の発生は確認できなかった」という慎重なものでした。

しかし、重要なのはそこではありません。**「Googleが真剣に研究し、Natureがそれを掲載した」**という事実そのものが、この分野の信用(クレディビリティ)を劇的に回復させたのです。

Googleチームは、「LENRは測定誤差などではなく、まだ我々が制御できていない未知の変数が存在する可能性がある」として、研究を継続する意義を認めました。

5-2. シリコンバレーが注目する理由(クリーンテック投資の文脈)

なぜGoogleや、ビル・ゲイツ関連のファンドが興味を持つのか。それは**「エネルギー市場の規模」と「気候変動対策の切迫性」**です。

もしLENRが実用化できれば、その市場規模は数千兆円を下りません。IT企業のサーバー維持コスト(電力代)をゼロにできるだけでなく、世界のエネルギー覇権を握ることができます。

「確率は低いが、当たれば世界が変わる(High Risk, High Return)」というベンチャー投資の論理において、LENRは極めて魅力的な投資対象なのです。

5-3. 日本の役割:NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)のプロジェクト

実は、日本はこの分野で世界をリードするポテンシャルを持っています。

日本政府系の研究開発機関であるNEDOは、以前から地道に研究支援を行ってきました。特に東北大学とベンチャー企業**「クリーンプラネット(Clean Planet)」**の共同研究チームは、世界的に見てもトップレベルの成果を出しています。

彼らは、独自の多層膜金属を用いた実験で、投入エネルギーの数倍〜数十倍の熱を取り出すことに成功したと発表しており、現在は実用化に向けたボイラーの試作段階に入っています。

日本の製造業が持つ「材料科学(マテリアルサイエンス)」の強みが、ここで活かされているのです。

第6章:他の次世代エネルギーとの徹底比較

エネルギー問題の解決策として、様々な技術が提唱されています。しかし、常温核融合(LENR)が持つポテンシャルは、既存の代替エネルギーとは次元が異なります。ここでは、熱核融合(ITERなど)、原子力(核分裂)、再生可能エネルギーと比較し、その優位性と特異性を明らかにします。

6-1. vs 熱核融合(ITERなど):予算規模、実現時期、技術的ハードルの違い

現在、フランスで建設中の**国際熱核融合実験炉(ITER)**は、日本を含む世界極が参加する超巨大プロジェクトです。

熱核融合(Hot Fusion):

原理: 1億度以上の超高温プラズマを磁場で閉じ込める(トカマク型など)。

コスト: 建設費だけで数兆円規模。

サイズ: 巨大な建屋が必要。

実現時期: 商用炉の稼働は早くても2050年以降と予測されています。

課題: プラズマの維持が極めて難しく、巨大な入力エネルギーが必要。

対して**常温核融合(LENR)**は:

コスト: 実験装置は数百万円〜数千万円レベルから可能。実用化時のリアクターもボイラー程度のコストを目指せる。

サイズ: 卓上サイズ、あるいは家庭用給湯器サイズ。

実現時期: 基礎原理の解明さえ進めば、既存の熱工学技術を流用できるため、熱核融合より早く(2030年代〜)社会実装される可能性がある。

熱核融合が「地上に太陽を作る」巨大科学であるのに対し、LENRは「化学反応のように核エネルギーを扱う」応用技術と言えます。

6-2. vs 原子力発電(核分裂):安全性、廃棄物、コストの比較

既存の原発(核分裂)は、ウラン235などの重い原子核を分裂させる際に生じるエネルギーを利用します。

安全性: 連鎖反応が暴走するとメルトダウンのリスクがある。

廃棄物: 高レベル放射性廃棄物は数万年の管理が必要。

コスト: 安全対策費の高騰により、発電コストは年々上昇している。

LENRの優位性:

安全性: 原理的に「暴走」が起きにくい。反応条件(温度や圧力)が崩れると、核融合反応自体が自然に停止する(フェイルセーフな特性)。

廃棄物: 重水素同士の反応で生成されるのは、主に**安定なヘリウム(無害なガス)**です。トリチウム(三重水素)が発生する場合でも、その量は極微量であり、半減期も12年と短い。プルトニウムのような長寿命の核種は生成されません。

コスト: 燃料となる重水素は海水から安価に抽出でき、資源枯渇の心配がありません。

6-3. vs 再生可能エネルギー(太陽光・風力):ベースロード電源としての可能性

太陽光や風力はクリーンですが、最大の弱点は**「お天気任せ(間欠性)」**であることです。

太陽光: 夜間や雨天は発電できない。

風力: 風が吹かないと発電できない。

これらを補うために、巨大な蓄電池や、バックアップ用の火力発電所が必要です。

LENRの役割:

ベースロード電源: 24時間365日、安定して熱と電力を供給できます。

設置場所を選ばない: 日照条件や風況に左右されず、地下室でも極地でも稼働可能。

再生可能エネルギーと対立するものではなく、再エネの弱点(安定性)を完璧に補完する「究極のベースロード電源」になり得ます。

6-4. エネルギー密度(Energy Density)という圧倒的な優位性

エネルギー源の価値を決める最も重要な指標の一つが「エネルギー密度」です。

化石燃料(石油・石炭): 化学反応。数〜10kWh/kg程度。

電池(リチウムイオン): 化学反応。0.2〜0.3kWh/kg程度。

核融合(LENR): 核反応。数千万kWh/kg以上。

この桁違いの差は、輸送革命をもたらします。例えば、電気自動車(EV)にLENR発電機を搭載すれば、一度の燃料補給(重水数グラム)で、廃車になるまで走り続けることができる計算になります。宇宙船の推進機関としても、火星やそれ以遠への有人飛行を現実的なものにするでしょう。

第7章:実用化へのロードマップと課題

夢のような話ばかりをしてきましたが、ここでは冷徹な現実を見据えます。なぜまだ実用化されていないのか? 何が足りないのか?

7-1. 現在の技術レベル(TRL:技術成熟度)の評価

NASAなどが採用している技術成熟度レベル(TRL: 1〜9)で評価すると、LENRは現在**「TRL 3〜4(実験室での概念実証〜構成要素の検証)」**の段階にあります。 一部のスタートアップ(ブリルアン・エナジーや日本のクリーンプラネットなど)は、「TRL 5(プロトタイプの実証)」に近いと主張していますが、第三者機関による公的な検証を経ていないため、一般的にはまだ基礎研究の出口付近と見なされています。

7-2. 最大の課題:反応の制御と再現性の確立(On/Offができるか)

実用化への最大の壁は、**「スイッチ一つで確実に反応を開始・停止し、出力を自在に調整できるか」**という点です。 現状の多くの実験では、「条件を整えて待っていると、いつの間にか熱が出始めた」「一度始まると数日間続くが、いつ止まるか正確には予測できない」といったレベルに留まることが多いです。

工業製品として販売するには、以下の制御技術の確立が不可欠です。

トリガー技術: レーザー、電磁波、超音波などで、狙ったタイミングで反応を開始させる。

出力制御: アクセルペダルのように、熱量を増減させる。

耐久性: パラジウムなどの触媒金属が、反応によって劣化しないか(水素脆化などの問題)。

7-3. 熱をどうやって電力に変えるか(熱電変換技術との組み合わせ)

LENRの反応生成物は主に**「熱(Heat)」**です。 お風呂を沸かす給湯器や暖房ボイラーとしては、そのままでも使えます。しかし、電気(Electricity)として使うには変換が必要です。

蒸気タービン: 火力発電所と同じ仕組み。効率は良いが、装置が大きくなりすぎるため、家庭用LENRには不向き。

スターリングエンジン: 外燃機関。熱源を選ばず高効率だが、可動部品がありメンテナンスが必要。

熱電変換素子(ゼーベック効果): 熱を直接電気に変える半導体。可動部品がなくメンテナンスフリーだが、現状では変換効率が低い(5〜10%程度)。

LENRの実用化は、これらの「熱電変換技術」の進化とセットで語られる必要があります。高効率な熱電素子が開発されれば、スマホの中に小型LENR電池が入る未来も夢ではありません。

7-4. 社会実装に向けた規制・安全基準の整備

技術的な問題が解決しても、最後に立ちはだかるのが**「法律と社会受容性(ソーシャル・アクセプタンス)」**の壁です。

「核」アレルギー: たとえ放射線が出ないとしても、「核融合」「Nuclear」という言葉がつくだけで、一般市民は恐怖を感じます。設置反対運動が起きる可能性は高いでしょう。

規制法: 現在の法律(原子炉等規制法など)は、LENRのような「小型で、中性子が出ない核反応装置」を想定していません。家庭に設置する場合、誰が安全を保証するのか? 免許は必要なのか? 新たな法整備には長い時間がかかります。

核拡散防止: 重水素は誰でも手に入りますが、装置の技術が軍事転用されるリスク(例えば、超小型の熱核兵器の起爆装置として使われるなど)についての懸念も、国際社会で議論される必要があります。

第8章:もし実現したら?常温核融合が変える未来社会

常温核融合(LENR)の実用化は、単なる「新しい発電方法」の登場にとどまりません。インターネットの登場が情報の在り方を変えたように、LENRは「エネルギーの概念」そのものを根底から覆す可能性を秘めています。

8-1. エネルギーコスト「ほぼゼロ」の世界観

現在の経済活動において、エネルギーコスト(電気代、ガソリン代、輸送費)は原価の大きな割合を占めています。 もしLENRが普及し、わずかな重水(海水から抽出可能)で数年〜数十年分のエネルギーが賄えるようになれば、エネルギーの限界費用(Marginal Cost)は限りなくゼロに近づきます。

食料生産: 淡水化プラントをフル稼働させ、砂漠で農業を行うコストが激減します。食料価格の暴落と飢餓の撲滅。

製造業: アルミニウム精錬など、電力多消費型の産業が場所を選ばず展開可能になります。

ベーシックインカム: 生活コスト(光熱費・移動費)が激減するため、労働の必要性が再定義される社会実験が加速するでしょう。

8-2. 分散型エネルギー社会の到来(家庭に小型リアクター)

現在の電力網(グリッド)は、巨大な発電所から送電線を使って各家庭に配る「中央集権型」です。 LENRは、この構造を完全に破壊します。

オフグリッド化: 各家庭の給湯器や地下室に、小型のLENRユニット(E-Catやボイラー型)が設置されます。送電線は不要になり、災害時の停電も過去のものとなります。

エネルギーの民主化: 電力会社や石油メジャーに依存せず、個人がエネルギーを自給自足(プロシューマー化)できる時代が到来します。

8-3. 宇宙開発・深海探査への応用(超長期稼働バッテリー)

LENRの最大の強みである「高エネルギー密度」は、補給が困難な極限環境で真価を発揮します。

火星・外惑星探査: 現在の原子力電池(RTG)よりもはるかに高出力で、かつ安全な熱源として、探査機の寿命を数十年〜百年単位に延ばします。有人火星基地の暖房・電力源としても最適です。

深海ステーション: 太陽光が届かない深海でのレアメタル採掘や、海中居住施設のメイン電源として稼働します。

8-4. 地政学的リスク(石油依存)からの脱却と新たな覇権争い

エネルギー資源(石油・ガス)を持たない国(日本など)にとって、LENRは安全保障上の切り札となります。 「資源国 vs 非資源国」という対立構造が消滅し、中東情勢やタンカーの航路封鎖といったリスクから解放されます。

しかし、新たな火種も生まれます。

特許戦争: 誰がLENRの基本特許(IP)を握るか。Googleや中国、そして日本の企業による激しい知財争奪戦が予想されます。

パラジウム価格: 触媒となるパラジウムやニッケルの需要が爆発し、新たな「レアメタル・ショック」が起きる可能性があります。

第9章:よくある質問(FAQ)

ここまでお読みいただいた方が抱くであろう疑問に対し、現時点での科学的知見に基づき率直にお答えします。

Q1. 本当に詐欺ではないのですか?過去の事例との違いは?

A. 過去には確かに、投資詐欺まがいの怪しいプロジェクトが存在しました(E-Catの初期騒動など)。しかし現在は状況が異なります。Googleの研究チームによる『Nature』への論文掲載や、日本政府(NEDO)による公式な研究支援が行われている事実は、これが「単なる詐欺」ではなく「真剣な科学的探求の対象」であることを証明しています。もちろん、未だに怪しいベンチャーも存在するため、情報の選別にはリテラシーが必要です。

Q2. 実用化はあと何年かかりますか?

A. 非常に難しい質問ですが、楽観的なシナリオでは2030年代前半に産業用ボイラー(熱利用)としての実用化が始まると予測されています。家庭用の小型電源として普及するには、安全基準の策定なども含め、さらに10年〜20年(2040年〜2050年頃)かかると見るのが現実的です。

Q3. 被曝の危険性はないのですか?

A. LENRの最大の特徴は、有害な中性子線やガンマ線がほとんど出ない(あるいは極めて微量である)点です。従来の原発のような分厚いコンクリート遮蔽壁は不要とされています。ただし、商品化の際には厳密な測定が行われ、万が一の微量漏洩も防ぐパッケージング技術が必須となるでしょう。

Q4. 家庭用蓄電池の代わりになりますか?

A. 役割が異なります。蓄電池は「電気を貯める」ものですが、LENRは「電気(熱)を生み出す」発電機です。LENRがあれば、そもそも電気を貯めておく必要がほとんどなくなります(常に発電し続ければ良いからです)。EVの場合も、充電ステーションに寄る必要がなくなります。

Q5. 私たち一般人が投資する方法はありますか?

A. 現時点では、LENR専業の企業の多くは未上場のスタートアップ(Clean Planet、Brillouin Energyなど)であり、直接投資は困難です。間接的に投資するなら、関連技術を持つ三菱重工などの重電メーカーや、パラジウム・ニッケルなどの貴金属ETF、あるいは研究に出資しているGoogle(Alphabet)などが候補になるでしょう。ただし、リスクは極めて高い分野であることを忘れないでください。

まとめ:科学の限界に挑む姿勢

1989年、フライシュマンとポンズは「科学者としての死」を宣告されました。 しかし、彼らが開けたパンドラの箱は、誰にも閉じることはできませんでした。嘲笑され、予算を絶たれながらも、地下室でビーカーを見つめ続けた無名の研究者たちの執念が、今、Googleや国家プロジェクトを動かすまでに至りました。

「常温核融合(LENR)」は、まだ完全には解明されていません。 理論的に説明がつかない現象を前にしたとき、私たちは二つの態度を取ることができます。 一つは、「教科書に載っていないから間違いだ」と否定すること。 もう一つは、「教科書が書き換わる瞬間かもしれない」とワクワクしながら検証すること。

もし、この技術が本物であれば、私たちは人類史上最大の「エネルギー革命」の入り口に立っています。蒸気機関が産業革命を起こし、電気が夜を昼に変えたように、LENRは私たちの文明を次のステージへと押し上げるでしょう。

「ありえない」を疑い続けること。それが科学の進歩の原動力です。 この長い記事が、あなたの知的好奇心を刺激し、来るべき未来への視座を提供できたなら、筆者としてこれ以上の喜びはありません。